Ambient

Talvez uma das contribuições mais interessantes de McLuhan para a discussão sobre o lugar dos meios na cultura seja a ideia de “environment” ou ambiente mesmo. Essa noção de que o ser humano está imerso num ecossistema de mídias que acaba participando de tudo o que ele sente e faz. O pensamento, a sensibilidade (em todos os “sentidos” dos órgãos), a sensualidade, a própria percepção de si: tudo mediado e, de alguma forma, dado, condicionado, pelo emaranhado de meios que dão nossas coordenadas no mundo. A imagem do peixe no oceano, do peixe que não sabe que está no mar, porque tudo é mar, traduz, segundo o guru dos 1960s, esse nosso mergulho - desde o dia 0 - na midioesfera que reúne instrumentos, aparelhos, símbolos, formas, cheiros, recursos, texturas, objetos, e forja nossa aproximação com os outros, as “coisas”, os nomes das coisas, o que é mundo e o que, se for, é fora dele.

A ideia de um ambiente que encharca a gente de mediações invadiu as artes visuais nos anos 70, especialmente por meio da performance, mas também no exercício do “cinema expandido” e de tudo que, depois do texto seminal da Krauss (1979), passaria a adotar o adjetivo. Como ser expandido e ser ambiente, perder os limites em direção ao “environment” que, no fundo, já está pra dentro dos contornos do que a gente quer imaginar ser. Expansão como ação e reação em fluxo, guarda baixa, atuação e redenção diante do que está aí, o tempo todo modelando e repropondo as vias que nos levam da gente pro mundo - e vice-versa.

Cartaz para a “edição” do Musicircus que aconteceu em 1967, na Universidade de Illinois. Os “musicircus” eram performances ambientais propostas por John Cage.

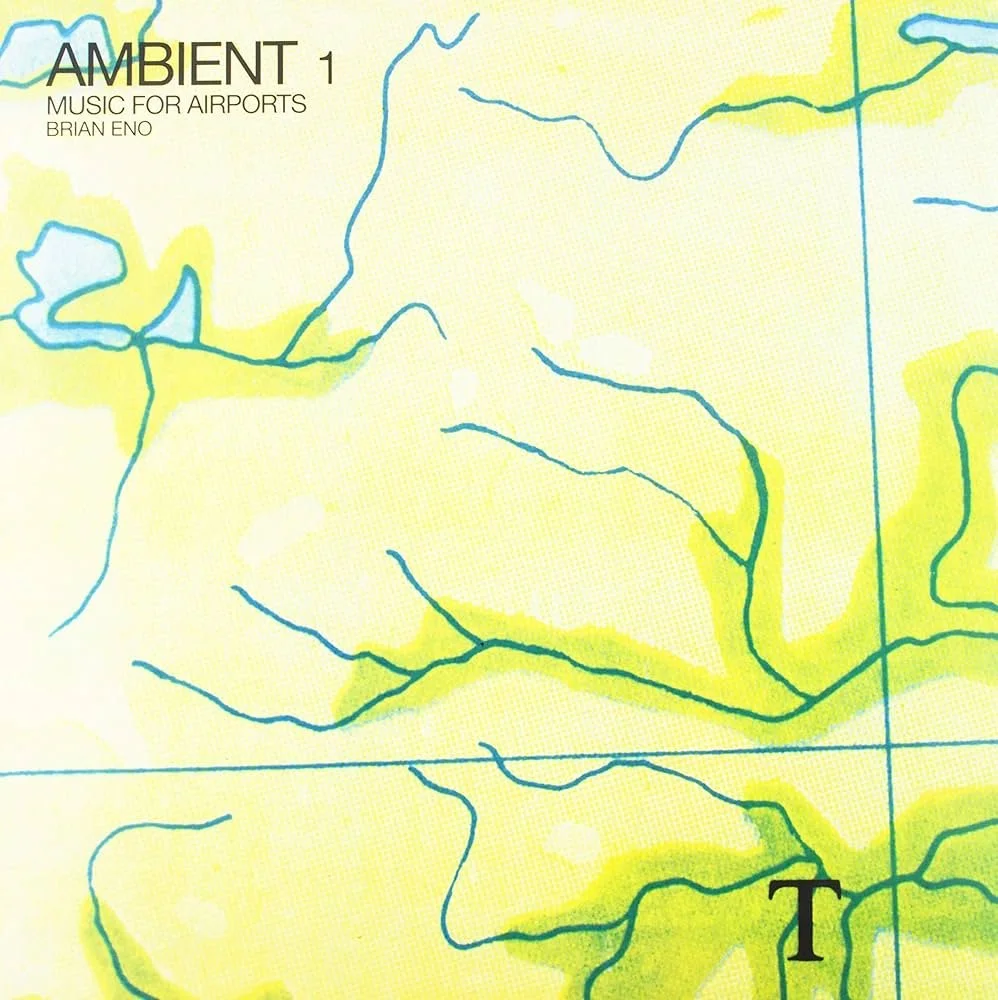

Interessante é pensar que, em 1978, quando publicou o Music for airports, Eno usou e cunhou pela primeira vez a expressão “ambient music”. A música que, segundo ele, deveria ser ouvida enquanto fazemos qualquer outra coisa. Que se desejaria coadjuvante, apanhado de paisagens que situam sensações, saudades, vontades e lembranças embaladas por um som que não deveria roubar qualquer protagonismo. Foi, sem dúvida, uma ruptura com a tradição da música aristocrática do Ocidente. Com a ideia de “obra de arte” mesmo. Que me faz pensar nos ótimos textos da Bishop, em outro contexto, sobre a necessidade de, hoje, aceitarmos novos regimes de atenção diante do consumo da arte e da performance contemporâneas mediadas pelo celular, indissociável dos intervalos mais curtos do tempo na cultura digital.

Eu mesmo sempre “entrei” nos textos de ficção que escrevo ouvindo alguma música para o ambiente. Não é magia, não é encarnação: é mídia, eu-mídia, mídia-eu. A música desenhando o espaço no tempo em que alguma coisa que eu chamo de eu escreve e acontece “em primeiro plano”.

Comecei a investigar e descobrir a “ambient music” ainda adolescente, depois de herdar o vinil de Blade Runner do marido de uma prima mais nova da minha mãe. Algumas peças da trilha realmente sugeriam a paisagem do filme, não sei se trazendo cenários e personagens até a gente, ou se deslocando e dispersando a “escuta”. Quando chegava o fim do ano, listava os principais álbuns de ambient que tinha ouvido e consultava as listas de blogs e páginas especializadas. E ia descobrindo que muita música diferente era ambient: o loop de um piano minimalista levemente reverbeado, alguma música com traços de um instrumento mântrico oriental, um riff de synth borrado e sem um tema certo, um drone crescente, melódico e ensurdecedor - até mesmo a batida eletrônica difusa e prolongada criava as condições pra prestar mais atenção àquilo que se fazia fora da música.

Em 2025, ouvi muito ambient. Não necessariamente ambient de 2025 - será que a paisagem que a ambient music sugere é sempre contemporânea dela mesma?

Gostei muito do Camera uno, origem para a ideia do post. Guardo aqui para não esquecer as figuras de 2025 pras quais várias das faixas do disco foram fundo.